一.Roblox中RP游戏社交

1.0 RP游戏解构

0.理论基础:角色扮演本质上是对标签效应的应用,玩家通过不同的标签在游戏中找到定位并体验不同的人生,执行不同的策略。传统RPG的角色人设更为立体,内容更为丰富,但是内容走向玩家可选择空间不多,都为PGC内容,玩家游玩可以类比为去餐厅品尝美食。而RP游戏把餐厅干掉了,给玩家提供了一个厨房,内容纯UGC,具有无限可能。

1.受众:RP玩家总体偏低龄,并非游戏主流消费群体,他们的游戏需求比起竞争和权力的快感更多的关注点是对于未知世界的探索,游戏内的成长以及对现实的低成本映射体验。

2.形态:因为Roblox平台的特殊形态,社交关系都会沉淀在平台侧,而且作为生产者消费者并存的metaverse结构,设计上是鼓励每个层级的玩家都可以发挥创意,生成并消耗内容。所以整个大的平台及内容设计,我们可以带入上方的社交框架整体讨论。

3.内容:平台中的某一具体游戏内容,本质上即为传统MMO中的一个专精方向,整个metaverse体系我姑且可以称之为分布式MMO。平台上的游戏内容都会有专精的垂类方向,可以满足特定某类型,专注某体验的玩家的需求。RP游戏类型设计上实际上是为了承载玩家的社会体验和自我表达需求,并且可以产生视频内容二创的沙盒空间。(本质上为了激发UGC,平台和内容侧都需要提供足量好用的工具,RP这个方向比起游戏内容,我更愿意称之为舞台剧工具包。)

4.社交:RP游戏社交部分比较纯粹的遵循了社交循环:场景(世界+家园)+关系(RP职业+社交关系)+玩法(道具+动作)。内容铺量重心都在于PVX玩法,着力提升场景的丰富度以及道具/互动的多样性。在社交结构上看,玩家间的社交主要是在扮演中产生故事,每个人都完全掌握故事的走向,体验偏向精简版的DND或者剧本杀。群体的社交主要是基于剧组团体的分工合作,进行视频内容的二创。

1.1 Livetopia

1.核心系统:

角色:

游戏内换装。自我表达。

地图:

四个方向的场景内容:城市,森林,岛屿,山体为现实映射,火星为虚拟世界的拓展。

最后还有可以实时查看好友位置的虚拟LBS,映射的也是现实的地图APP。

道具:

有一层交互深度,提供弱玩法。

互动:

单人动作为主,最好可以拓展双人。

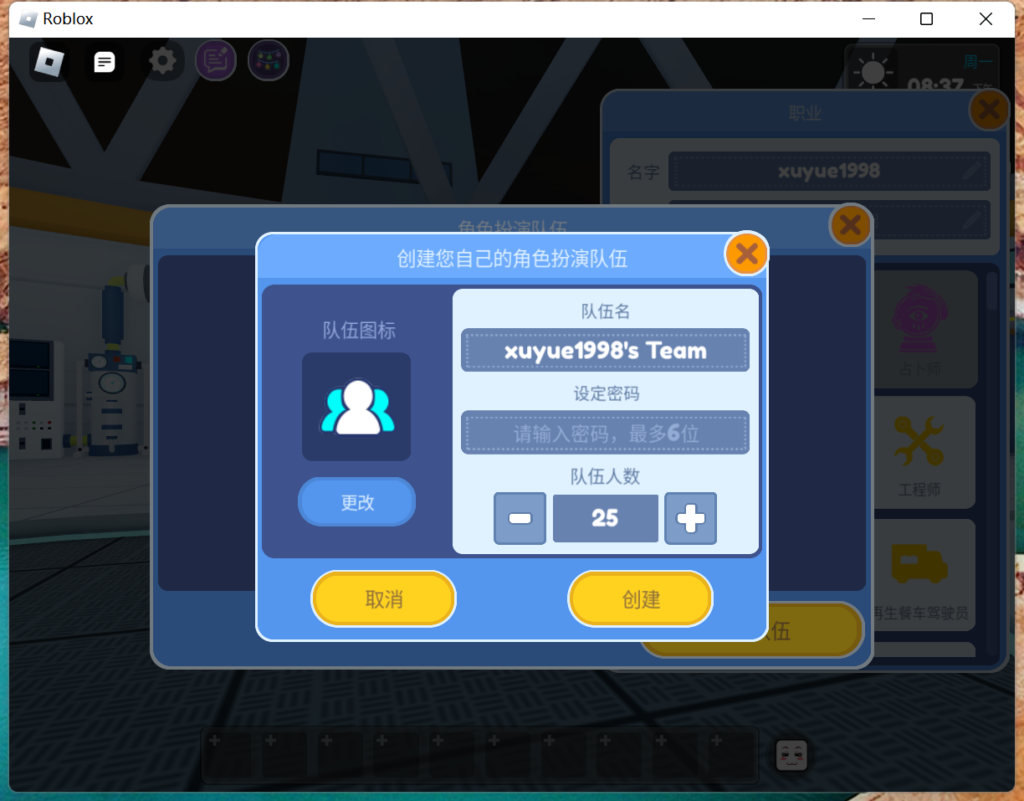

剧组:

游戏中的团体,不知道能不能解锁更高级的剧情创作工具(最好可以)。

RP身份:

游戏中的身份标签,没有职业功能,纯标签。最好有差异化功能或者服饰。

2.其他PVX系统:

房屋:

承载最内圈层好友关系的私密空间。可惜不能自己建造。

宠物:

卖点宠物做表现,但是没有养成。

载具:

卖点载具,但是不能定制。

3.总结

系统都点到为止绝不越位,一切为演出服务。专注卖内容。

1.2 结论

1.Roblox中RP内容从定位和设计上并没有强调玩法本身,而是强调玩法的创造和涌现,与其做个好厨子,不如把厨房打扮的光鲜亮丽教玩家做饭。当然,这注定只能吸引到想要做饭的潜在用户。(.RP内容的社交基础框架还是遵循 【场景 关系 玩法】 的社交三角,只不过在内容创造上更多的交给了玩家自由发挥,比较强调用户属性,挑用户。)

2.metaverse赛道有一个常见的悖论,是现有平台还是先有内容。想内容先行,但是主玩法过于强势,编辑器一拖再拖,平台迟迟不上,诸如蛋仔。要平台先行,内部PGC团队维护不少,但是还是解决不了开发者和用户在哪里的问题,始终没有活力。国内开发者UGC教育水平不足,国外用户认可度不高,永远在努力,永远两边为难。想打东南亚,用户设备性能受限。想打欧美,又和roblox差异化不大。

文章评论